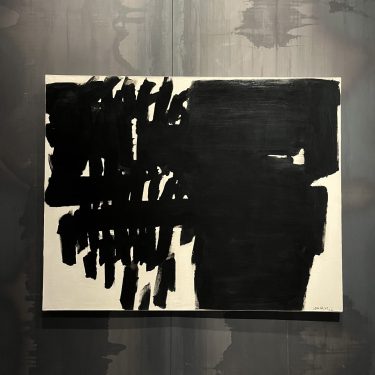

Peinture 81 x 65 cm, 22 septembre 1961

De Montpellier à Rodez ! Depuis le 26 mai, le musée Soulages expose une sélection de six toiles en provenance du musée Fabre à Montpellier, chacune représentative de périodes importantes de la carrière de l’artiste. Aujourd’hui, découvrons ensemble Peinture 81 x 65 cm, 22 septembre 1961.

Peinture 81 x 65 cm, 22 septembre 1961, dépôt de l’artiste au musée Fabre depuis 2007, est accrochée au musée Soulages jusqu’au 4 janvier 2026 dans le cadre d’un partenariat avec le musée montpelliérain, à l’occasion de leur rétrospective « Pierre Soulages. La Rencontre ». Cette œuvre est caractéristique de la peinture du début des années 60 chez Soulages, avec le raclage produisant des effets de transparence. Pour obtenir ce résultat, l’artiste recouvre sa toile de rouge, puis de noir en épaisse couche, pour ensuite racler, à l’aide de spatules à lames, plus ou moins intensément, la matière noire. Le raclage n’étant pas uniforme, la peinture rouge réapparaît parfois entièrement, comme c’est davantage le cas au centre de la toile ; ou alors, le noir se mélange au rouge, produisant ainsi des variations de couleurs et d’intensités lumineuses. Avec ce procédé, la toile all-over semble ainsi être éclairée de l’intérieur.

Au-delà de l’aspect plastique, Peinture 81 x 65 cm, 22 septembre 1961 présente un historique intéressant. Jamais vendue, elle est restée dans la collection de Pierre Soulages, qui l’a intégrée dans un grand nombre d’expositions personnelles, dont une très importante pour lui : « Pierre Soulages : Retrospective Exhibition ». Organisée au Museum of Fine Arts de Houston en 1966 par le conservateur et ami James Johnson Sweeney, cette exposition voit naître l’accrochage par suspension. Cette première rétrospective américaine se tient dans le nouveau bâtiment du musée, créé par l’architecte Ludwig Mies van der Rohe, dont les dimensions du hall posent de nouvelles problématiques d’accrochage. L’espace immense ne se prête pas à un accrochage uniquement mural ; alors, Sweeney et Soulages mettent en place un système de fils de nylon fixés au plafond, donnant ainsi l’illusion de toiles flottant dans l’espace. Positionnées sur trois rangées, avec parfois une plaque de contreplaqué au dos pour accrocher de plus petits formats, les toiles occupent la totalité de l’espace central du hall. Le visiteur est ainsi invité à déambuler au milieu de ces œuvres suspendues, à la fois dans le temps et l’espace.

Pierre Soulages, Peinture 81 x 65 cm, 22 septembre 1961. Montpellier, musée Fabre, Dépôt de l’artiste, 2007. Photo : Frédéric Jaulmes – Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole.